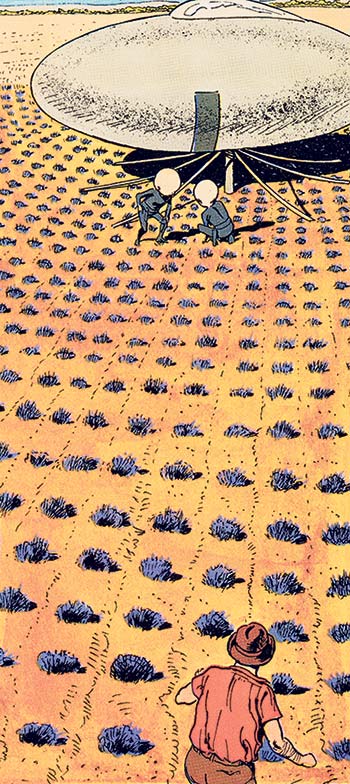

Robert Gigi. – « Extraterrestres géants en forme de robots », 1974

La Chine a achevé en juillet la construction de l’un des plus grands radiotélescopes de la planète. L’engin scrutera l’espace à la recherche de signaux extraterrestres. Depuis des siècles, l’humanité rêve d’établir un contact avec d’autres mondes. Des plus loufoques aux plus sérieuses, ces tentatives s’appuient sur une représentation commune : cet Autre radical serait une intelligence pure, froide et logique. De sorte qu’en voulant saluer les Martiens les humains ont appris… à parler aux machines.

La tempête s’est déchaînée avec plus de force que prévu. L’équipage était mal préparé, le navire a sombré. Vous avez réussi à vous accrocher à un débris. Après quelques jours à dériver en haute mer, vous échouez sur une plage inconnue. Les secours sont certainement en train de survoler la zone à la recherche de survivants. Comment allez-vous faire pour leur signaler votre présence ?

Le défi consiste à utiliser les matériaux fournis par l’environnement de manière suffisamment organisée pour que votre action se distingue au premier coup d’œil de celle de la nature. Vous devez lancer un message dont l’origine humaine ne fasse aucun doute et qui soit compréhensible par tous, indépendamment des langues et des cultures, puisque vous ignorez où vous vous trouvez.

La réponse la plus évidente est bien connue des campeurs, des marins et des aviateurs du monde entier : des motifs et de la lumière. Ramassez des pierres et disposez-les selon un schéma géométrique, en forme de triangle, par exemple, ou de « SOS ». Trouvez une surface réfléchissante et envoyez des signaux lumineux suivant un certain rythme, ou alors allumez un feu. Si vous voulez laisser une indication que d’autres pourraient suivre, érigez un tumulus de cailloux, composez une figure avec des branchages et des bouts d’écorce et fixez-la à un arbre, ou alors dessinez un grand « T » avec des objets de toutes les couleurs.

Que faire, cependant, si vous devez envoyer une information plus sophistiquée — par exemple, que vous avez besoin de toute urgence d’un parachutage d’insuline, ou qu’il n’y a pas de lieu adéquat pour un atterrissage dans les environs, ou que vous faites route vers le nord-ouest pour tenter de dénicher de la nourriture ?

On pourrait rendre le problème plus amusant en lui ajoutant une difficulté supplémentaire. Mettons que vous n’ayez pas la moindre idée de la façon dont les sauveteurs vont vous rechercher : par avion, à pied, en bateau ou grâce à des images satellitaires. En fait, vous ne savez même pas si quelqu’un va venir.

Des mois ou des années — peut-être même des décennies ou des siècles — pourraient s’écouler avant que les traces de votre passage ici soient découvertes. Non seulement vous ignorez dans quelle langue s’expriment vos éventuels sauveteurs, mais rien ne vous garantit en outre qu’ils soient humains. Vous ne savez rien ni de leur anatomie, ni de leur technologie, ni de ce qu’ils cherchent, ni de la manière dont ils s’y prennent. Comment alors leur faire signe ? L’immensité océanique qui entoure votre petite île paraît mesurer des années-lumière.

Telle est notre situation à nous, humains, la tête tournée vers le ciel.

Dès que nous eûmes compris l’échelle et la structure de notre Système solaire, et pris conscience que d’autres mondes et d’autres étoiles étaient similaires aux nôtres, nous avons commencé à spéculer au sujet de leurs possibles habitants — et des diverses façons d’entrer en communication avec eux. Nous avons quitté le centre rayonnant de la mécanique céleste pour rejoindre l’humble condition de ce que l’écrivain Herman Melville appelait les isolatoes, des insulaires condamnés à l’inconcevable solitude d’un Pitcairn sidéral .

Nous avons aperçu Mars et ses lunes ; certains ont cru y voir des canaux et même des villes : ce n’était que le pâle reflet de la plage lointaine d’une autre île.

Robert Gigi. – « LGM (Little Green Man) » (Petit homme vert), vers 1970

Robert Gigi - Agence martienne

Savions-nous quels jungles et archipels, quels Brésil et Congo se cachaient sous les nuages de Vénus ? Les épais nuages cendrés qui recouvrent la planète sont le fruit des « feux d’artifice donnés par les Vénusiens », écrivait l’astronome bavarois Franz von Paula Gruithuisen dans les années 1830 .

Les quarante-sept années écoulées entre deux observations correspondaient pour l’astronome au « règne d’un monarque absolu ». Ces festivités indiquaient à coup sûr qu’« un Napoléon ou un Alexandre s’emparait du pouvoir suprême sur Vénus ». Gruithuisen a offert des descriptions délicieuses des cités squelettiques qu’il disait avoir observées dans un cratère lunaire. Dans sa superbe histoire des débats sur la vie extraterrestre, l’historien Michael J. Crowe décrit ce savant comme un être doté d’une étonnante énergie, d’une remarquable largeur de vues, d’instruments de grande qualité pour l’époque et d’une rare prédisposition pour le nonsense (3). Peut-être les Martiens du désert ou les Vénusiens amateurs de jeux pyrotechniques nous voient-ils comme nous les voyons. Mais comment engager la conversation ?

Les premières réponses à cette question s’inspiraient allègrement de l’allégorie du marin naufragé. Le grand mathématicien Carl Friedrich Gauss (1777-1855) préconisait l’utilisation d’un gigantesque héliostat — un système de miroirs de son invention destiné à réfléchir la lumière du Soleil sur de longues distances en vue de marquer la position d’un navire — pour saluer nos voisins extraterrestres : une centaine de glaces d’un mètre carré et demi chacune agencées de manière à émettre un rayon à travers l’espace.

Un objet d’une telle splendeur aurait sans peine trouvé sa place aux côtés du fabuleux observatoire astronomique de Jantar Mantar construit au XVIIIe siècle à Jaipur, en Inde. Le désir lancinant de briser notre solitude cosmique a engendré bien des idées loufoques, souvent attribuées par erreur à Gauss — et à l’astronome Joseph von Littrow (1781-1840) —, telles que celles-ci : creuser d’immenses canaux géométriques dans le désert du Sahara et les remplir de kérosène pour y mettre le feu, évidemment de nuit et sous l’œil de Mars ; cultiver des espaces agricoles en Sibérie dont les surfaces représenteraient des triangles rectangles (figure dite du « moulin à vent »), à une échelle suffisamment vaste pour qu’ils soient visibles par télescope depuis la planète de nos voisins les plus proches.

L’invention de la lumière électrique à la fin du XIXe siècle a donné un nouveau coup de fouet à l’imagination des astronomes. Pendant que Camille Flammarion plaidait pour l’installation au Sahara de rangées de lampadaires géants qui éclaireraient le ciel quand Mars serait en vue, son collègue A. Mercier proposait d’ériger une énorme lampe électrique équipée de miroirs réfléchissants en plein cœur de Paris — sur le Champ-de-Mars, adresse effectivement tout indiquée. Compte tenu toutefois des objections que le voisinage du phare le plus lumineux de la planète risquait de soulever chez les Parisiens, déjà fort incommodés par la tour Eiffel, Mercier abandonna l’idée et suggéra d’installer plutôt deux miroirs sur une montagne, en les disposant de telle manière que le soleil couchant se reflète sur le versant plongé dans l’ombre, afin que le rayon renvoyé vers Mars bénéficie d’un contraste optimal.

Le physicien américain Robert W. Wood (1868-1955), auteur de quelques découvertes majeures sur les rayonnements ultraviolets et les ultrasons, ébaucha un système encore plus ingénieux : aligner en plein désert des kilomètres de panneaux en tissu noir capables de s’ouvrir et de se refermer à l’unisson, dans un ballet qui enverrait « une série de clins d’œil » aux observateurs martiens. De son côté, le grand savant Constantin Tsiolkovski (1857-1935), pionnier de l’astronautique russe (et avocat d’un avenir extraterrestre pour l’espèce humaine), militait pour des plantations de miroirs à une échelle plus colossale encore. Si la « Marsmania » qui faisait des ravages à l’aube du XXe siècle avait pu trouver les capitaux adéquats, de nombreux déserts seraient à présent jonchés de miroirs brisés, poussiéreux et abandonnés, dans lesquels se réfléchirait un ciel vide — une sorte de monument au néant.

Toutes ces propositions se caractérisent à la fois par leur créativité sur le plan physique et par leur paresse sur le plan intellectuel. Elles évoquent des sculptures minimalistes élevées à des dimensions astronomiques ou le land art, cette variante de l’art contemporain qui utilise le support et les matériaux de la nature — un peu comme si l’artiste Robert Smithson bénéficiait des ressources de Bechtel ou de Bouygues pour matérialiser une forme ou un flash à l’attention du public d’un autre monde.

Intellectuellement, en revanche, leur faiblesse saute aux yeux : elles postulent un univers habité de gens qui nous ressemblent plus ou moins et qui, informés par nos soins de notre existence, nous rendraient la pareille afin d’amorcer un aimable échange de vues. Notre conversation, prédit Gauss, « commencerait grâce aux moyens de contemplation mathématique et de réflexion que nous avons en commun ». Tous ces kilomètres de miroirs dans les montagnes et les déserts s’adresseraient donc à des esprits cousins, mais plus vieux et plus sages, les extraterrestres nous étant supposément « très supérieurs », selon Flammarion : des Kant améliorés, en quelque sorte, méditant sur le sens de la vie martienne au pied du mont Olympe. Quand bien même ce tableau s’avérerait exact, comment faire pour partager des choses un peu plus sophistiquées qu’un geste phatique — un « Je suis là » signifié par un tumulus, un bûcher ou un triangle à angle droit ?

Charles Cros n’est plus guère connu aujourd’hui — par ceux qui le connaissent encore — que comme un marginal de la poésie française du XIXe siècle. C’était pourtant aussi un grand inventeur, auquel on doit notamment des techniques photographiques en trichromie et l’une des premières versions du phonographe, joliment baptisée le paléophone (« voix du passé »), un prototype fort similaire à celui que Thomas Edison conçoit au même moment de l’autre côté de l’Atlantique. Cros faisait partie de ce cercle d’artistes et d’écrivains qui pratiquaient l’attitude « fumiste », consistant à combiner le goût du scandale avec un humour laconique et pince-sans-rire. Au milieu de ses travaux de provocation poétique et d’expérimentation technologique, il exhorte le gouvernement français à financer un programme de recherches sur la communication avec les Martiens — un sujet auquel il a consacré une réflexion rigoureuse.

Robert Gigi. – « Les nains macrocéphales de Valensole, devant leur soucoupe volante », vers 1971

Robert Gigi - Agence martienne

Formalisation totale de la vie humaine

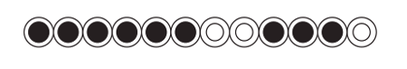

Dans son Étude sur les moyens de communication avec les planètes, publiée en 1869, Cros reprend le concept en vogue à cette époque — l’énorme miroir qui envoie des signaux de lumière à une intelligence extraterrestre — pour le pousser plus loin, en s’interrogeant sur la manière de transmettre des informations à nos interlocuteurs d’un autre monde une fois la connexion établie. Il part de l’idée que des séquences rythmées de flashs lumineux pourraient coder des chiffres, lesquels pourraient eux-mêmes coder des images. Pour cela, il suffit de transformer une succession de chiffres en pixels binaires (par exemple, des espaces blancs ou noirs) et d’ordonner leur succession sur une grille. Mais, plutôt que de flasher laborieusement un par un tous ces chiffres, Cros a l’idée de résumer le message. Si noir est représenté par 1 et blanc par 0, la séquence « 6-1 2-0 3-1 1-0 » signifie :

Aussi parvient-on à représenter douze pixels avec une séquence de seulement huit caractères. Pour le lecteur moderne initié au langage informatique, la trouvaille de Cros évoque irrésistiblement une méthode de compression et de transmission de fichiers utilisée notamment pour les fax, les premières images numériques en « bitmap » et certaines des toutes premières technologies de télévision.

Cros avait besoin de méthodes d’encodage pour transformer des images — et, potentiellement, d’autres contenus — en signes transmissibles par son système. Il les trouve dans les ateliers d’usine : « Des procédures de notation permettant de traduire des motifs en séries de nombres sont utilisées dans de nombreuses industries, par exemple le tissage ou la broderie. » De quoi titiller l’oreille d’un historien de l’informatique : de quelle machine Cros parlait-il ? Des métiers de tissage Jacquard. « Il y a [dans ces métiers] une science profonde qui, comme souvent, était mise en pratique avant même d’être théorisée (4). » De fait, les métiers de tissage à cartes perforées mis au point en 1801 par Joseph-Marie Jacquard ont servi de source d’inspiration à l’ordinateur mécanique qu’imagine en 1834 le mathématicien britannique Charles Babbage. On retrouve ces cartes à trous au fondement de la machine à statistiques de l’ingénieur américain Herman Hollerith (1860-1929), laquelle, à travers ce qui deviendra IBM, a engendré l’informatique moderne. « Il en émergera une branche nouvelle et importante des mathématiques, prophétise Cros, et finalement une nouvelle classification de ces sciences primordiales », les sciences de l’information et du stockage de données. Cros esquisse ainsi le projet de transformer la Terre en une carte graphique géante et d’élaborer des algorithmes susceptibles d’encoder toute image afin qu’elle soit acheminée et consultable en n’importe quel endroit. Avec ses problèmes d’abstraction, d’encodage et de compression, le projet un peu fou consistant à inventer une communication non humaine pour s’entretenir avec les Martiens s’avère fondamentalement similaire à celui qui consiste à développer un média informatique — c’est-à-dire « ce que nous appelons aujourd’hui la programmation », comme l’écrivait Lancelot Hogben en 1952.

Hogben était un zoologiste anglais spécialisé en statistiques médicales. Il vivait dans un cosmos bien plus solitaire que nos passionnés de Mars. Il savait qu’il fallait se montrer patient pour établir le contact avec une vie extraterrestre et que cela passerait vraisemblablement par des ondes radio : fini les lampes électriques ou les tracés euclidiens dans les champs de blé sibériens. Sa proposition, pleine d’entrain mais extrêmement détaillée, de l’« Astraglossa » ne visait pas tant à créer une langue en tant que telle qu’à analyser toutes les implications d’un projet de communication avec un interlocuteur non humain et non connu (5). Dans sa vie professionnelle, Hogben se penchait sur les signes hormonaux émis par les grenouilles à griffes ou les caméléons d’Afrique. Avant même de se préoccuper de sens ou de langage, il s’intéressait à la façon la plus rudimentaire de signaler son existence : « la technique de désigner quelque chose » à partir de temps, de chiffres, d’intervalles et d’étoiles. Les résultats déconcertent de prime abord :

1 .. Fa .. 1.1 .. Fa .. 1.1.1 .. Fb .. 1.1.1.1.1.1

Traduction : un plus deux plus trois font six.

Les points sont les unités de temps qui séparent les impulsions notées « 1 », tandis que les « F » renvoient à « flashs », c’est-à-dire aux séquences de pulsations dotées de propriétés distinctes dont le placement suggère des opérations telles que l’addition (Fa), la soustraction ou l’identification (Fb).

À l’aide de pulsations, de temps et d’opérations, souligne Hogben, nous pouvons poser des questions, ou en tout cas émettre un signal interrogatif. Il ne s’agit plus de produire

un « monologue de simples assertions », mais de créer les conditions d’un échange.

Plus loin dans son étude, il s’amuse à analyser la manière dont on pourrait signifier des pronoms (« votre » ou « notre », « il » ou « eux », les variantes de « je » ou de

« moi »), marquer son approbation, son refus, ses doutes, ses conditions et ses assertions, suggérer les causes et les conséquences, ou même faire des parties d’échecs célestes — tout cela par un système de pulsations binaires et de flashs se référant aux temps et aux objets stellaires.

Le but ultime consiste à établir une « communication réciproque » avec l’inconnu, de même que « nos ancêtres du néolithique peuvent communiquer avec nous » à travers des reliques chiffrées et calendaires comme des os entaillés ou des monticules de pierres, ou à la façon dont nous « transmettons des ordres aux nouvelles machines à calculer électroniques ». L’idée d’établir un système partagé de symboles binaires et une logique d’opérations basée sur l’ordre, le temps et l’itération n’est pas sans rappeler le travail accompli par le mathématicien britannique Alan Turing (1912-1954) et les ingénieurs Thomas Kilburn et Frederic Williams pour fabriquer, à Manchester et à Londres, les premiers calculateurs électroniques — contemporains des écrits de Hogben et de la naissance du structuralisme et de la sémiotique du côté français de la Manche.

À quelques exceptions près, comme le « Disque d’or » expédié à bord de la sonde spatiale Voyager 1 en 1977 (un enregistrement gravé dans un mélange d’or et d’aluminium anodisé, arrimé à une sonde et actuellement à la dérive quelque part dans l’espace interstellaire), les principes ébauchés par Hogben servent aujourd’hui encore aux tentatives de communication avec les extraterrestres :

pulsations, chaînes d’énergie binaires encodant différentes sortes de messages ou de schémas de représentation, recherches en informatique et en télécommunications pour minimiser les erreurs de transmission et émettre un signal clair. Mais pour quel contenu ?

Quelle peut être la substance d’une communication avec des interlocuteurs inconnus et impossibles à connaître ?

On pense d’abord à transmettre un éventail minimal de faits :

un système numérique, des coordonnées stellaires, quelques bases de chimie et une silhouette humaine.

Le message d’Arecibo de Frank Drake, envoyé en 1974 depuis le radiotélescope du même nom à Porto Rico, était composé d’un faisceau de 1 679 bits d’impulsions on/off.

Ce nombre est le produit de deux nombres premiers, 23 et 73, et si vous classez les signaux on/off dans une grille de vingt-trois colonnes et de soixante-treize lignes, vous obtenez une image.

Lisez-la de haut en bas, et elle vous fournira le poids nucléaire des principaux éléments de notre biologie et la composition chimique de notre ADN, des données sur la population humaine et sur ses attributs (la longueur d’onde du message lui-même fournit déjà des indications), la disposition de notre Système solaire et la localisation de l’antenne elle-même.

La plupart des messages adressés à un autre monde ressemblent à celui-là, humblement et prioritairement préoccupés par la structure de leur propre décodage, seule digue opposée à l’ampleur écrasante de notre ignorance.

Robert Gigi. – « Ovni avec quatre humanoïdes vu en Papouasie - Nouvelle-Guinée en 1959 »

Robert Gigi - Agence martienne

L’envoi de signaux minimaux à des étoiles éloignées et silencieuses constitue déjà un défi majeur.

D’ambitieux projets existent pour étendre le potentiel d’une communication de ce format — au premier rang desquels l’un des projets les plus rigoureux et excentriques du XXe siècle. Conçu par le mathématicien Hans Freudenthal, le langage Lincos (lingua cosmica) vise à « traduire la totalité de notre savoir » en un matériau communicable à toute forme de vie intelligente. Son ouvrage mérite d’occuper une place de choix sur l’étagère des documents les plus bizarres et visionnaires de l’histoire humaine. Le grand scientifique spécialisé en intelligence artificielle Marvin Minsky (conseiller d’Arthur C. Clarke et de Stanley Kubrick sur la production de 2001 : l’Odyssée de l’espace) l’a résumé en ces termes : « Il commence par des mathématiques élémentaires et montre ensuite comment toutes sortes d’autres idées, y compris des idées sociales, pourraient se baser sur la même fondation. »

Il s’agit d’un langage qui commence avec des bips de pulsations radio destinées à véhiculer des chiffres et s’achève sur de la mécanique relativiste.

Tout comme Hogben, Freudenthal poursuit un objectif très ambitieux

. Il met en scène un groupe d’acteurs humains dans des saynètes à caractère logique.

Ces conversations et événements entre Ha et Hb — entièrement rédigés dans le système de notation de Freudenthal — font apparaître des histoires sur la nature du monde et, plus précisément, sur la nature de l’expérience humaine dans ses formes les plus austères. Ha jette un ballon de façon à ce que Hb ne puisse pas l’attraper. Hb sait quelque chose qu’il refuse de dire, ce qui signifie que Ha ignore de quoi il s’agit ; mais ce dernier peut tenter de deviner. Ha et Hb savent ce qui s’est produit dans le passé mais ignorent ce qui va se produire à l’avenir ; ils vont donc faire des paris sur ce qui pourrait advenir. Ha n’a pas vu quelque chose, et demande donc à Hb s’il en sait davantage. Ils vivent ensemble dans un monde où vivent bien d’autres choses, mais avec lesquelles ils ne peuvent communiquer de la même façon, même si ces choses peuvent également voir, entendre, bouger, connaître le passé et attraper un ballon. Ha et Hb peuvent mourir, de même que les autres choses avec lesquelles ils partagent le monde. Ha et Hb peuvent souhaiter que les choses soient différentes de ce qu’elles sont. Quand l’un d’entre eux meurt, ils ne peuvent plus se parler.

Ce n’est en aucun cas rabaisser l’exploit de Freudenthal — une tentative de formalisation totale de la vie humaine en un faisceau de signaux électromagnétiques — que de mettre en doute sa capacité à atteindre son but :

la vie extraterrestre potentiellement la plus proche de notre planète en est si éloignée qu’il faudrait attendre des décennies entre l’envoi d’un message et la réception d’une réponse — un commencement de dialogue prendrait des siècles.

Certaines des unités dialogiques de Freudenthal contiennent des centaines d’étapes, avec de multiples points qui requièrent une confirmation : un simple jeu de questions/réponses s’étirerait sur des millénaires.

En réalité, le système qu’il a mis au point s’avère bien plus proche de nous — et bien plus approprié — en tant que langage conçu pour expliquer les caractéristiques humaines non pas à des extraterrestres, mais à des machines.

Ses aperçus saisissants visent moins à être diffusés en direction d’Alpha du Centaure qu’à enseigner ce que veut dire

« être une personne » à un récepteur dépourvu de tout, sauf d’une mémoire capable d’enregistrer un éventail limité de symboles électromagnétiques.

Rien d’étonnant à ce que Marvin Minsky ait élaboré le premier simulateur de réseau neuronal : son œuvre parlait aux étoiles, mais elle a atterri dans un laboratoire d’intelligence artificielle.

De fait, nous avons bel et bien noué un rapport avec une planète étrangère :

nous l’avons construite et la conservons pour nous-mêmes, enseignant à sa population comment tirer un sens spatial du monde, garder des secrets, reconnaître des visages, écouter, compresser et filtrer des voix, faire la conversation — tout cela par des pulsations binaires, des opérations logiques et des schémas d’encodage et de décodage.

Le commerce informationnel de notre monde, la Terre, s’inscrit dans le dense réseau de canaux martiens que nous avons creusé tout au long des soixante dernières années (câbles sous-marins, fermes de serveurs, tours de téléphonie, ordinateurs de poche, de table, chaussures ou vêtements connectés), par des moyens qui englobent les problèmes et les solutions de Cros et de Gauss, de Hogben et de Freudenthal.

L’interlocuteur non humain de ces adresses aux extraterrestres est à présent la plus ordinaire des créatures de notre petite île : c’est nous.

Nous qui réagissons à des alertes automatiques, qui discutons avec des systèmes à reconnaissance vocale, qui déchiffrons des « captcha » pour nous connecter sur Facebook et consulter notre page classée par des algorithmes — alors que tout autour de nous s’étend l’océan infini et silencieux.

Écrire commentaire